實時臺風路徑app是一個簡單實用的臺風查詢工具會為用戶們帶來實時的臺風路線情況,并且還有各種信息路徑能隨時查看,實時臺風路徑app有各種地圖風向模式能隨時查看哦,需要這款軟件的朋友快來下載吧。

實時臺風路徑支持查看當年所有臺風路徑

可切換普通地圖和衛星地圖模式

還可以計算出臺風離自己的距離

方便沿海地區用戶及時關注臺風最新動態。

更好的檢測到臺風的風像,做好各種防范工作;

數據全面精準,操作十分的簡單,鏈接云圖;

專業的臺風題型,用戶在線不再錯過任何一個臺風信息。

實時臺風路徑app是一款便捷的實時臺風路徑appapp,實時臺風路徑app主要為廣大用戶提供實時臺風路徑信息發布,利用實時臺風路徑app你可以實時查詢到最新的臺風路徑,方便你提前做好預測。

實時臺風路徑app是由浙江省水利信息管理中心主辦的臺風信息發布系統,實時臺風路徑app可及時準確地提供最新最全的臺風實時信息、預報路徑和歷史信息,系統同時整合衛星云圖、降雨等內容。

實時臺風路徑app能讓我們清楚的了解臺風的最新動態以及未來的路線。

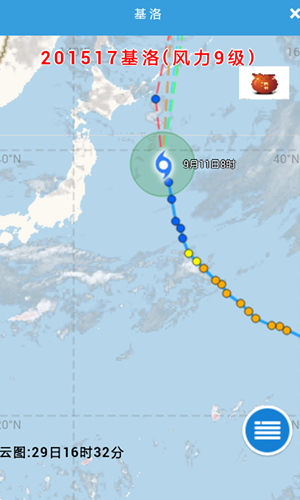

打開浙江省實時臺風路徑app,就能看到最近一次臺風的路線圖。

從圖上,很清楚的就能看到臺風已經經過的地方,以及即將到達的地方。

在實時臺風路徑app的右邊,有一個臺風的時刻分析表,讓你一目了然臺幾在哪個時間點到達了什么地方。

臺風的風辦圈,這個很重要,可以讓我們知道,我們所在的地方是否受到臺風的影響。

實時臺風路徑app還提供了“打印”、“測距”等功能,很方便實用。

擴展閱讀

臺風(英語:Typhoon)是赤道以北,日界線以西,亞洲太平洋國家或地區對熱帶氣旋的一個分級。在氣象學上,按世界氣象組織定義,熱帶氣旋中心持續風速達到12級(即64節或以上、每秒32.7米或以上,又或者每小時118公里或以上)稱為颶風(Hurricane)或其他在地近義字。西北太平洋地區采用之近義字乃臺風。世界氣象組織及日本氣象廳均以此為熱帶氣旋的最高級別,但部分氣象部門會按需要而設立更高級別,如中國中央氣象臺及HongKong's天文臺之強臺風、超強臺風,TaiWan中央氣象局之強烈臺風,以及美國聯合臺風警報中心的超級臺風。

廣義上而言,“臺風”這個詞并非一種熱帶氣旋強度。在TaiWan、日本等地,將中心持續風速每秒17.2米或以上的熱帶氣旋(包括世界氣象組織定義中的熱帶風暴、強熱帶風暴和臺風)均稱臺風。在非正式場合,“臺風”甚至直接泛指熱帶氣旋本身。當西北太平洋的熱帶氣旋達到熱帶風暴的強度,區域專責氣象中心(RSMC)日本氣象廳會對其編號及命名,名稱由世界氣象組織臺風委員會的14個國家和地區提供。

據美國海軍的聯合臺風警報中心統計,1959年至2004年間西北太平洋及南海海域的臺風發生的個數與月份,平均每年有26.5個臺風生成,出現最多臺風的月份是8月,其次是7月和9月。科學家曾估算,一個中等強度的臺風所釋放的能量相當于上百個氫彈、或10億噸黃色炸藥所釋放能量的總和。

臺風源地

臺風源地,指經常發生臺風的海區,全球臺風主要發生于8個海區。其中北半球有北太平洋西部和東部、北大西洋西部、孟加拉灣和阿拉伯海5個海區,而南半球有南太平洋西部、南印度洋西部和東部3個海區。從每年臺風發生數及其占全球臺風總數的百分率的區域分布圖中可以看到,全球每年平均可發生62個臺風,大洋西部發生的臺風比大洋東部發生的臺風多得多。其中以西北太平洋海區為最多(占36%以上),而南大西洋和東南太平洋至今尚未發現有臺風生成。西北太平洋臺風的源地又分三個相對集中區:菲律賓以東的洋面、關島附近洋面和南海中部。在南海形成的臺風,對我國華南一帶影響重大。

臺風大多數發生在南、北緯度的5°~20°,尤其是在10°~20°占到了總數的65%。而在20°以外的較高緯度發生的臺風只占13%,發生在5°以內赤道附近的臺風極少,但偶爾還是有的,如福建省氣象臺就發現1970~1971這兩年中,西北太平洋共有3個臺風發生在5°N以南區域。據近十多年來衛星資料的分析,發展成臺風的擾動云團,在幾天前即可發現,所以實際上擾動的初始位置比以前發現的位置偏東。如北大西洋上,以前認為發展成臺風的初始擾動大多數產生在大洋的中部,而有人根據云圖分析,認為每年有三分之二臺風的擾動起源于非洲大陸。這些擾動一般表現為倒V形或旋渦狀云型,它們沿東風氣流向西移動,到達北大西洋中部和加勒比海時,便發展成臺風。北太平洋西部和南海臺風的初始擾動位置,也要比以前發現的位置偏東。

國際上以其中心附近的最大風力來確強度并進行分類:

熱帶擾動級別

(由于熱帶擾動是熱帶風暴的前身,為了對其研究和追蹤,有一套獨特的分級方式):

以反映熱帶擾動的結構好壞程度分為Low(表示差),Medium(表示一般),High(表示好)。一旦其加強成熱帶低壓,聯合臺風警報中心(JTWC)就會發出熱帶氣旋形成警告(TCFA),這時的擾動可能是Medium或High級別。但是,并非所有系統在獲升格為熱帶低壓前都會發出TCFA,尤在當前東亞命名機構為日本氣象廳(JMA)的情況下,若JMA相當迅速地命名,JTWC可能在非慣常發報時間發布TCFA,也可能直接升為熱帶低壓(這樣的情況較少見)。

臺風結構

臺風是一個強大而具破壞力的氣旋性漩渦,發展成熟的臺風,其底層按輻合氣流速度大小分為三個區域:①外圈,又稱為大風區。自臺風邊緣到渦旋區外緣,半徑約200~300km,其主要特點是風速向中心急增,風力可達6級以上;②中圈,又稱渦旋區。從大風區邊緣到臺風眼壁,半徑約在100km,是臺風中對流和風、雨最強烈區域,破壞力最大;③內圈,又稱臺風眼區。半徑約5~30km。多呈圓形,風速迅速減小或靜風。

臺風內各種氣象要素和天氣現象的水平分布可以分為外層區(包括外云帶和內云帶)、云墻區和臺風眼區三個區域;鉛直方向可以分為低空流入層(大約在1公里以下)、高空流出層(大致在10公里以上)和中間上升氣流層(1公里到10公里附近)三個層次(圖1臺風結構示意圖)。在臺風外圍的低層,有數支同臺風區等壓線的螺旋狀氣流卷入臺風區,輻合上升,促使對流云系發展,形成臺風外層區的外云帶和內云帶;相應云系有數條螺旋狀雨帶。卷入氣流越向臺風內部旋進,切向風速也越來越大,在離臺風中心的一定距離處,氣流不再旋進,于是大量的潮濕空氣被迫強烈上升,形成環繞中心的高聳云墻,組成云墻的積雨云頂可高達19公里,這就是云墻區。

臺風中最大風速發生在云墻的內側,最大暴雨發生在云墻區,所以云墻區是最容易形成災害的狂風暴雨區。當云墻區的上升氣流到達高空后,由于氣壓梯度的減弱,大量空氣被迫外拋,形成流出層,而小部分空氣向內流入臺風中心并下沉,造成晴朗的臺風中心,即臺風眼區。臺風眼半徑約在10~70公里之間,平均約25公里。云墻區的潛熱釋放增溫和臺風眼區的下沉增溫,使臺風成為一個暖心的低壓系統。

臺風在低層主要是流向低壓的流入氣流。由于角動量平衡,在內區可產生很強的風速,在高層是反氣旋的流出氣流。上下層環流之間通過強上升運動聯系起來,這是臺風環流的主要特征。臺風中最暖的溫度是由下沉運動造成的,它出現在眼壁內邊緣以內,這里有最強的下沉運動。在臺風低層最大風速半徑處,輻合最強,最大風速值半徑的大小隨高度變化甚小,并處于眼壁之中。

臺風能量

臺風結構的不對稱性也是人們注意的特點。分析表明,無論是在臺風內區和外區都有明顯的不對稱性,這種不對稱性對于臺風發展和動量及動能的輸送等有重要的作用。天氣尺度的臺風是大氣中很強的動能源,因而對大氣環流的變化和維持應有重要的影響,這個問題已經引起了人們的注意。在能量問題上還有人指出,角動量的水平渦旋輸送在臺風外區很重要;另外,在外區動量的產生和輸送也很重要,它們在臺風能量收支中不應加以忽略,這些都與臺風的不對稱性有關。

臺風眼

臺風中心叫臺風眼,以其為同心圓由內向外分別是旋渦風雨區和外圍大風區。臺風眼的形成, 系由于臺風內的風是反時針方向吹動,使中心空氣發生旋轉,而旋轉時所造成之離心力,與向中心旋轉吹入之風力互相平衡抵消,而使強風不能再向中心聚合, 因此形成臺風中心數十公里范圍內的無風現象,而且因為有空氣下沉增溫現象, 導致云消雨散而成為臺風眼。

新增臺風動態消息;

新增專業服務,提供臺風相關專業資料。